上海普圓食品有限公司

電話:400-821-5209

固話:021-36559010

手機:13381738323(微信同號)

網址:www.timatou.com

天貓:puyuanshipin.tmall.com

阿里巴巴:shpuyuansp.1688.com

地址:上海市寶山區羅涇鎮金湯宅路118號(普圓集團)

麻食由來

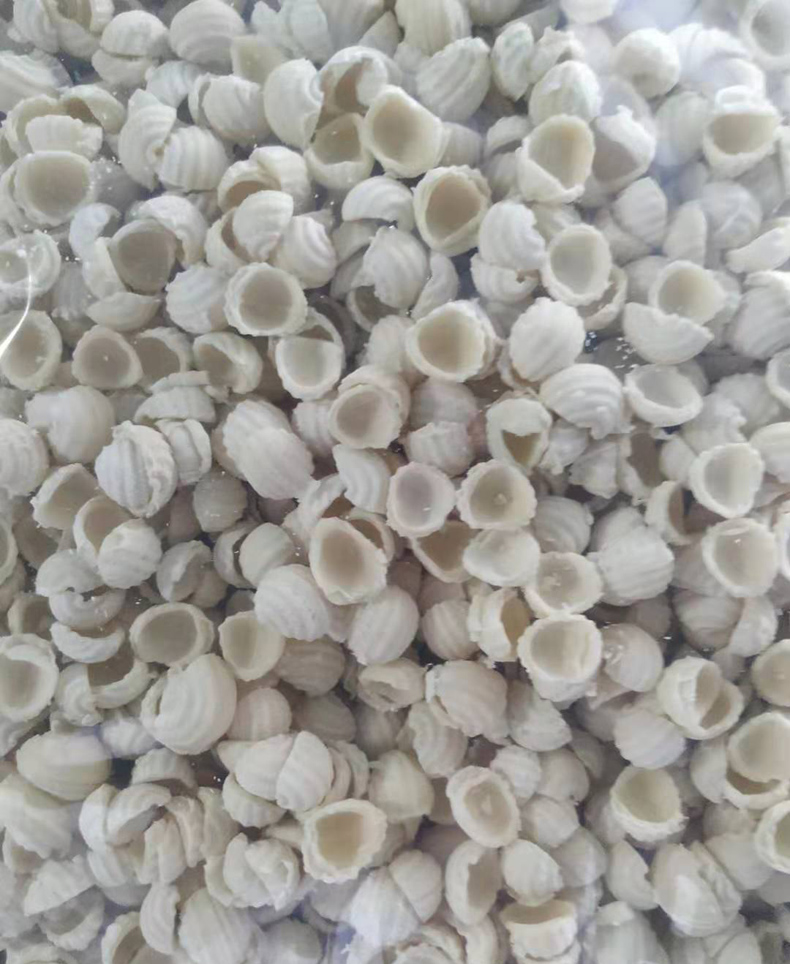

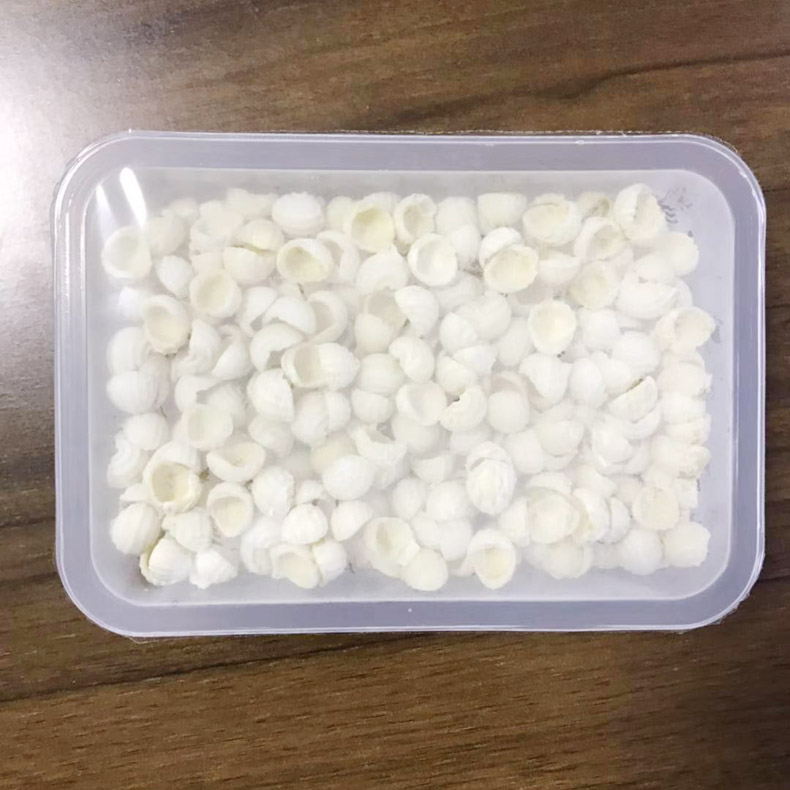

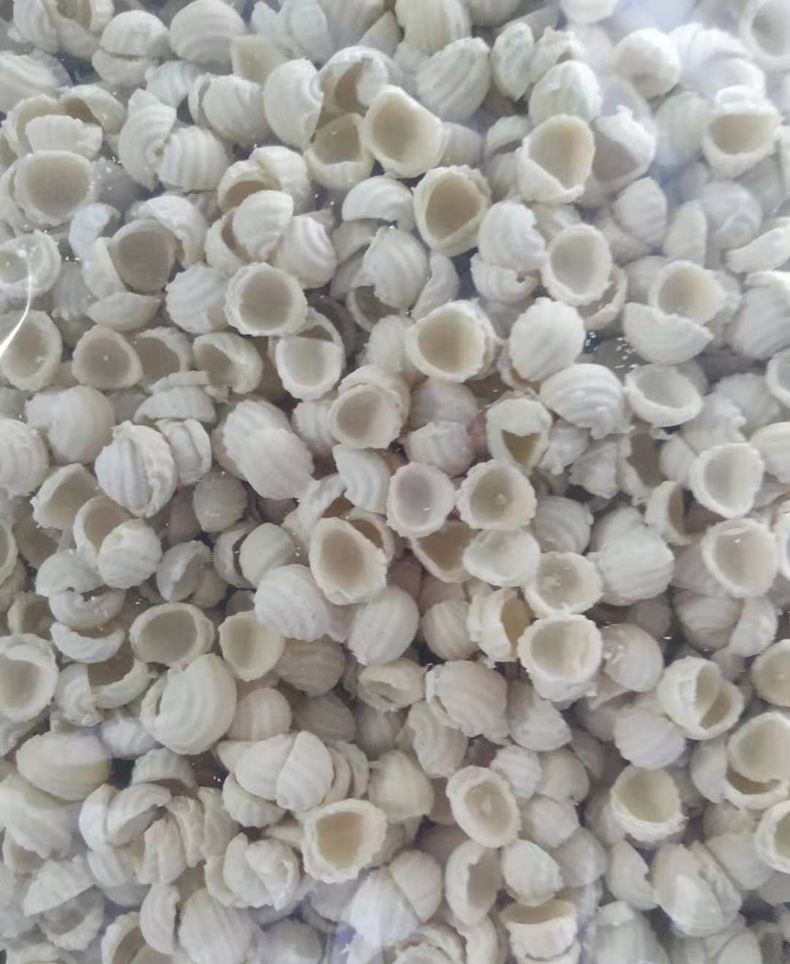

麻食(麻什)是起源于陜西關中地區的面食,形狀如大拇指指甲蓋大小的面疙瘩,中間略薄,邊緣翹起,又名貓耳朵,是西北地區特有小吃。流行于陜西,山西南部, 甘肅平天慶。賈平凹先生在《陜西小吃小識錄》稱作“圪咜”(陜北語),陜西關中人稱作麻食、貓耳朵。

麻食在我國北方叫“手撇面”、“捻面卷”,南方人叫“貓耳朵”、“空心面”。陜西關中人叫它“麻食子”,四川地區的回族習慣稱之為“次面子”或“魚兒鉆沙”。中原人民叫它"手撇面"、"捻面卷",南方人叫"貓耳朵"、"空心面"。 麻食這種面食的歷史可以追溯到元代,元代飲膳太醫忽思慧在他的成名作《飲膳正要》一書中說:“禿禿麻食 麻食回回食面,系手撇面,白面6斤做禿禿麻食,羊肉一腳子,炒焦肉乞馬,用好肉湯下,炒蔥調和勻,下蒜酪、香菜末。”這里指另沏湯燴禿禿麻食。

? 2019 上海普圓食品有限公司 版權所有

公司地址:上海市寶山區羅涇鎮金湯宅路118號(普圓集團)